bassin versant

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

-

Bassins versants devant inclure un volet érosion et ruissellement dans un programme opérationnel d'aménagement ou de gestion des eaux. Le Schéma d'aménagement et de Gestion des eaux de l'Estuaire de la Loire (SAGE) identifie des zones vulnérables aux phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols. Sur les secteurs concernés, les programmes opérationnels intègrent un volet d’actions visant à limiter l’érosion des sols et l’impact sur les milieux aquatiques. (Référence à la disposition M1-10 du plan d'aménagement de gestion durable de la ressource en eau du SAGE).

-

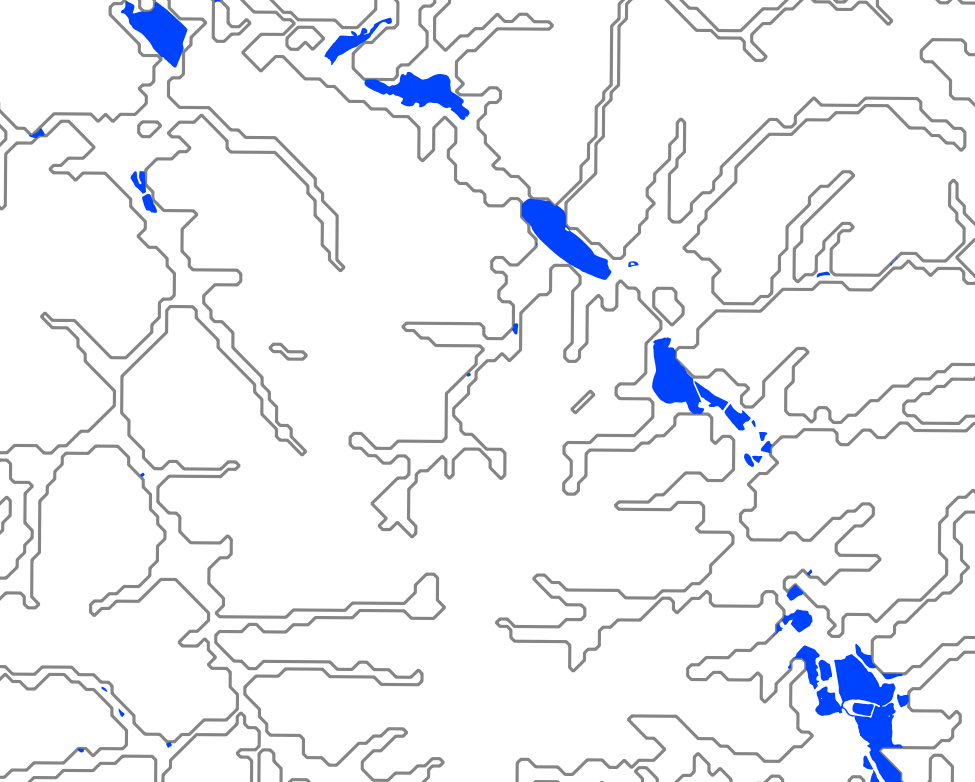

Jeu de données des bassins versant topographiques de France métropolitaine BD Topage® version 2019 Il s'agit d'une aire de collecte (impluvium) considérée à partir d'un exutoire ou ensemble d'exutoires, limitée par le contour à l'intérieur duquel se rassemblent les eaux précipitées qui s'écoulent en surface vers cette sortie. Les limites peuvent être la ligne de partage des eaux des eaux superficielles. Source : Circulaire du 12 janvier 2006 relative à la codification hydrographique. Correspond au concept « DrainageBasin » d'Inspire.

-

Dans les secteurs favorables à la croissance des juvéniles de saumon, des pêches à l'électricité sont réalisées selon le protocole de pêche d'indices d'abondance de saumons. Cette méthode permet d'évaluer chaque année la réussite de la reproduction du saumon atlantique. Le suivi a débuté en 1997 sur 7 bassins versants (Leff, Trieux, Léguer, Aulne, Odet, Scorff, Blavet). Depuis 2012, 21 bassins versants sont prospectés. Il est porté par les quatre fédérations de pêche bretonnes et l’INRAE. La couche géographique "ia_sat_bzh" présente les indices d'abondance mesurés sur chaque station pour chaque année de suivi. Cette couche est de type vectorielle point au format shapefile en Lambert 93. Elle comprend une table attributaire présentant les indices d'abondances par opération de suivi.

-

Découpage hydrographique du bassin versant de la ria d'Etel en sous-bassins versants. La couche contient les noms et les surfaces des entités.

-

La donnée regroupe les têtes de bassin versant pré-localisées sur le Finistère en se basant sur la définition suivante : les têtes de bassin versant correspondent aux bassins versants des cours d’eau de rangs de Strahler 1 et 2, c’est-à-dire les bassins versants des petits affluents du réseau hydrographique. Cette pré-localisation est issue d’une modélisation basée sur un Modèle Numérique de Terrain (MNT) d’une résolution de 5 mètres (2014) et sur l’inventaire départemental des cours d’eau du Finistère (version 2017). Cette modélisation ne correspond pas totalement à la réalité du terrain même si elle tend à s’en rapprocher. Le MNT est lié à la topographie du territoire. Il permet donc de délimiter uniquement des têtes de bassin versant dites topographiques. La pré-localisation des têtes de bassin versant sur le Finistère s’inscrit dans une perspective opérationnelle. En effet, cette donnée cartographique d'identification des têtes de bassin versant est un préalable nécessaire qui pourra être mobilisé afin de caractériser et hiérarchiser les têtes de bassin versant de différents territoires. Cette approche constitue un outil de gestion et d’aide à la décision permettant de cibler des entités prioritaires à forts enjeux et de travailler sur un nombre restreint de têtes de bassin. Par cette démarche permettant de cibler des têtes de bassin versant prioritaires, l’objectif est d’encourager la mise en place d’actions d’animation et de travaux au travers d’une approche transversale entre les milieux, les activités humaines et l’aménagement du territoire (cours d’eau, zones humides, bocage, continuités écologiques, pratiques agricoles, sylvicoles, gestion du pluvial…). Réaliser ce travail de priorisation sur les têtes de bassin versant, permet une approche à l’échelle d’entités hydrologiques cohérentes, de tailles plutôt petites et donc intéressantes pour une action transversale ciblée et pédagogique. La cohérence hydrologique de ces milieux permettrait également de mesurer plus facilement les effets des actions menées. Cette entrée sur les têtes de bassin pourra également renforcer la dynamique locale déjà en place sur les territoires. Usages : analyses spatiales, définition de secteurs d’action et d’animation, programme d’actions

-

Périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)du Golfe du Morbihan et de la Ria d'Etel fixé par arrêté préfectoral le 26 juillet 2011.

-

Le pourcentage surfacique de zones humides potentielles (ZHP, Agro-Transfert Bretagne, 2008) de Bretagne occupées par un plan d'eau par bassin versant de masse d'eau est le résultat d'un croisement entre les zones humides potentielles et les plans d’eau et bassins artificiels (inférieurs à 500 m² de la BD TOPO 2019), découpé et synthétisé par bassin versant de masse d'eau. Afin de préciser la donnée « plans d’eau » obtenue à partir de la couche « surface hydrographique » de la BD TOPO, les entités dont la surface est inférieure à 500 m², considérées comme des mares, ont été supprimées. Les entités identifiées comme « mare », « marais » et « estuaire » dans la table attributaire ont également été supprimées. D’autres entités non spécifiées dans la table, tels que les cours d’eau « larges », certains marais, notamment en bordure littorale et certaines zones d’estuaires ont été repérées par photo-interprétation puis retirées de la donnée. Ces données ont été produites dans le cadre du rapport "Zones humides de Bretagne – Etat de lieux des altérations, Enjeux de la restauration", disponible au lien suivant : https://rerzh.forum-zones-humides.org/ressources-et-outils/rapports/zones-humides-de-bretagne-etat-de-lieux-des-alterations-enjeux-de-la-restauration/ Un descriptif détaillé de la méthode mise en oeuvre est disponible pages 94 à 104. Pour plus d'informations sur les zones humides potentielles de Bretagne (méthode, intérêts, limites...) : https://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Outils_d_analyse_du_paysage/ZHPot0.php?orig=ok

-

Les zones humides potentielles (ZHP, Agro-Transfert Bretagne, 2008) de Bretagne occupées par un plan d'eau sont issues d'un croisement entre les zones humides potentielles et les plans d’eau et bassins artificiels supérieurs à 500 m² de la BD TOPO 2019. Afin de préciser la donnée « plans d’eau » obtenue à partir de la couche « surface hydrographique » de la BD TOPO, les entités dont la surface est inférieure à 500 m², considérées comme des mares, ont été supprimées. Les entités identifiées comme « mare », « marais » et « estuaire » dans la table attributaire ont également été supprimées. D’autres entités non spécifiées dans la table, tels que les cours d’eau « larges », certains marais, notamment en bordure littorale et certaines zones d’estuaires ont été repérées par photo-interprétation puis retirées de la donnée. Ces données ont été produites dans le cadre du rapport "Zones humides de Bretagne – Etat de lieux des altérations, Enjeux de la restauration", disponible au lien suivant : https://rerzh.forum-zones-humides.org/ressources-et-outils/rapports/zones-humides-de-bretagne-etat-de-lieux-des-alterations-enjeux-de-la-restauration/ Un descriptif détaillé de la méthode mise en oeuvre est disponible pages 94 à 104. Pour plus d'informations sur les zones humides potentielles de Bretagne (méthode, intérêts, limites...) : https://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Outils_d_analyse_du_paysage/ZHPot0.php?orig=ok

-

Sur des stations hors d'influence de tout obstacle et autres impacts anthropiques et réparties tous les 5 à 10 km le long depuis l'aval du bassin, des pêches à l'électricité sont réalisées selon le protocole de pêche d'indice d'abondance anguille. Cette méthode permet de suivre les populations d'anguilles selon un plan d'échantillonnage déterminé par la largeur du cours d'eau. Le suivi a débuté en 2007. Aujourd'hui, plus de 650 stations ont été échantillonnées et près de 200 réactualisées sur une vingtaine de bassins. La couche géographique "ia_anguille_bv_bzh" présente les indices d'abondance à l'échelle des bassins versants bretons pour chaque année de suivi. Cette couche est de type vectorielle polyligone au format shapefile en Lambert 93. Elle comprend une table attributaire présentant les indices d'abondances pondérés par bassin et par année de suivi.

-

Etat des connaissances des zones humides sur le territoire du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d'Etel. Il s'agit d'une compilation des inventaires communaux disponibles sur le territoire du Sage GMRE. Cette compilation a été réalisée par le Syndicat Mixte du Loc'h et du Sal dans le cadre d'une démarche partenariale associant les structures suivantes : le Conseil Départemental du Morbihan, le Syndicat Mixte de la Ria d'Etel, le Syndicat Mixte du Parc Naturel du Golfe du Morbihan, le Forum des Marais Atlantique et Vannes Agglo. A ces données est associée une évaluation de la robustesse de la méthodologie utilisée pour ces inventaires. Cet état des connaissances a été approuvé par délibération de la Commission Locale de l'Eau le 31 mars 2016.

Geopal

Geopal