inlandWaters

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

Inventaire des parcelles drainées ayant bénéficié de subventions (Etat, Région et Conseil Général)

-

Les rivières sur lesquelles l'Etat prend en charge la surveillance, l'information et la prévision des crues sont découpées en tronçons, afin d'établir des couleurs de vigilance par secteur homogène. Le service de prévision des Crues Maine Loire aval est chargé de la surveillance de 15 tronçons situés sur les rivières suivantes : la Loire, la Maine, la Mayenne, la Sarthe, l'Huisne, le Loir, l'Oudon et la Sèvre Nantaise et Le Lay. Pour davantage d'informations à ce sujet, le règlement d'information sur les crues (RIC) est accessible depuis le site Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=9

-

Plan d'actions opérationnel territorialisé (PAOT) - Continuité écologique / Enjeux en Bretagne Constitution : cours d'eau classés sur la liste 2 art.L214-17 C.Env. (rétablissement de la circulation des poissons migrateurs et transfert des charges sédimentaires)

-

Localisation des points de mesure de la qualité des eaux de surface en Bretagne. Ces stations de mesures appartiennent à un ou plusieurs réseaux, et servent au calcul de l'etat des eaux dans le cadre du rapportage européen (réseau directive Cadre sur l'Eau) ou pour des besoins plus locaux (réseaux départementaux, bassins versants , ...)

-

Cette carte représente l'état biologique global des stations de qualité des cours d'eau bretons en 2021. Pour chacune des stations présentant des données (tous dispositifs de collecte confondus), tout ou partie des indices biologiques (macro-invertébré (IBGN), macrophyte (IBMR), poisson (IPR) et diatomées (IBD)), est représenté par une classe de qualité (très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais), conformément aux exigences de la DCE. La classe d’état biologique retenue pour une station est la classe d’état la plus déclassante parmi les indices biologiques évalués pour cette même station. La table attributaire contient l'historique des données de 1995 à 2021.

-

Couche des communes de la région contenant les indications des régies en assainissement collectif et eau potable, ainsi que les exploitants assurant la gestion du service assainissement collectif et eau potable par communes. La dernière mise à jour est du 19 mai 2022 et les données extraites du site de l'agence de l'eau : https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home.html

-

Hydrographie : tronçon laisse

-

Plan d'actions opérationnel territorialisé (PAOT) - Nitrates / Enjeux en Bretagne Constitution : masses d'eau répondant à au moins un des 2 critères suivants : - teneur en nitrates déclassante sur la période récente [2011-2013] - risque de non atteinte du bon état sur ce paramètre à échéance 2021 (basé sur un scénario tendanciel : la concentration en nitrates 2010-2011 est prolongée dans la continuité de la tendance observée sur les 10 dernières années).

-

Plan d'actions opérationnel territorialisé (PAOT)- Plans d'eau / Actions prévues en Bretagne Constitution : bassins versant des masses d'eau concernés par au moins une action du PAOT

-

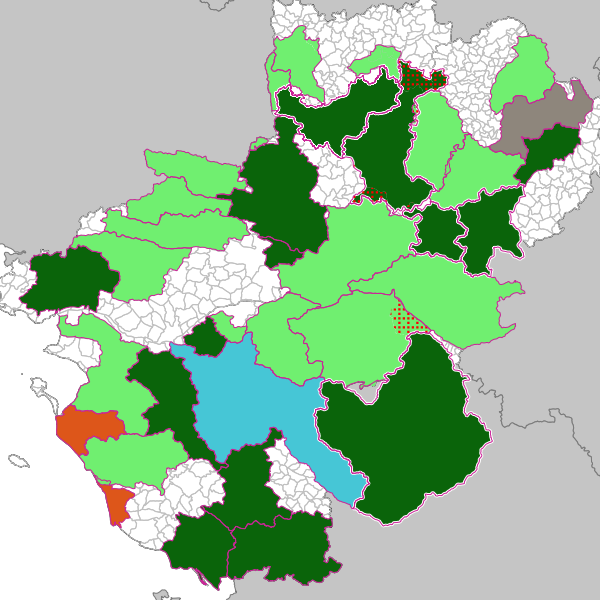

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence confiée à titre obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP: métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes) par les lois de décentralisation n°2014-58 du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM) et n°2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe). Ces EPCI-FP peuvent confier l'exercice de tout ou partie de la GEMAPI à un syndicat mixte. Afin de privilégier l’approche par échelle hydrographique cohérente et pertinente, la loi offre la possibilité aux communes et à leurs groupements à fiscalité propre de confier la compétence GEMAPI à : - des syndicats mixtes de bassin versant « classiques », tel qu’il en existe aujourd’hui ; - des EPTB (établissements publics territoriaux de bassin) : syndicats mixtes en charge de missions de coordination à l’échelle des groupements de bassins versants et de maîtrises d’ouvrage de projets d’intérêt commun. Qu’est-ce que la GEMAPI ? La compétence GEMAPI est composée des missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement, à savoir : 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. Pour aller plus loin: voir le rapport de stage de Pape Thiam Biteye en ressources associées

Geopal

Geopal